Im Laufe des Jahres 2021 haben insgesamt 28.431 Männer, Frauen und Kinder den Ärmelkanal in unsicheren Booten durchquert. Diese Gesamtzahl wurde am heutigen 1. Januar 2022 bekannt. Für 28.431 Menschen bedeutete dies, einer Situation existenzieller Unsicherheit ausgesetzt zu sein und mit der Möglichkeit des eigenen Todes rechnen zu müssen, statt einen angemessenen Weg nach Großbritannien nehmen zu können: die Fähre oder den Eurostar. Der Nexus von Migrationspolitik und Tod ist auf Kanalroute noch nie so sichtbar geworden wie in den vergangenen Monaten, als wiederholt Menschen auf See verschwanden, Leichen an die nordfranzösische Küste gespült wurden und am 24. November schließlich mindestens 27 Passagier_innen eines Schlauchboots ertranken. Währenddessen hat die Dynamik der Kanalroute stärker zugenommen, als es zu erwarten gewesen wäre: Die Zunahme erfolgreicher Bootspassagen gegenüber dem Vorjahr, als rund 8.500 Channel crossers britisches Hoheitsgebiet erreichten, beträgt 337 %. Auch der Stellenwert dieser Route innerhalb des europäischen und globalen Migrationsgeschehens hat sich verändert.

Dies zeigt ein Vergleich mit dem Mittelmeer, das in der öffentlichen Wahrnehmung am stärksten und oft genug auch ausschließlich mit maritimer Migration verbunden wird. Nach Angaben des UNHCR wurden im Jahr 2021 insgesamt 114.584 Passagen des Mittelmeers per Boot erfasst (Stand: 26. Dezember), etwas mehr als im Jahr zuvor, aber sehr viel weniger als in den Jahren um 2015. Den Ärmelkanal qurchquerten also ein Viertel so viele Menschen wie das Mittelmeer, ein Jahr zuvor hingegen war es weniger als ein Zehntel gewesen. Schlüsseln wir den Vergleich mit dem Mittelmeer weiter auf, so wird der Bedeutungsgewinn der Kanalroute noch offensichtlicher: Mehr Bootspassagier_innen als nach Großbritannien gelangten 2021 lediglich nach Italien (etwas mehr als 66.000) und Spanien (etwas mehr als 42.000) – weniger hingegen waren es in Griechenland (knapp 9.000), Zypern (knapp 3.000) und Malta (etwa 700).

In der Tat erfüllt der Ärmelkanal für die britische Migrationspolitik eine ähnliche Funktion wie das Mittelmeer für die Europäische Union: Er stellt eine natürliche Barriere dar und die jenseitige Küste wird als Vorfeld der eigenen Grenze institutionalisiert, das dann kontrollierende und abwehrende Funktionen der nationalen Migrationspolitik wahrnimmt oder genauer: gegen Geld von den französischen Behörden wahrnehmen lässt. Im britisch-französischen Vertrag von Canterbury, der 1986 die Voraussetzungen für den Bau des Kanaltunnels schuf, wurde zum ersten Mal eine Regelung über britische Grenzkontrollen auf französischem Staatsgebiet (und umgekehrt) getroffen. Dahinter stand die pragmatische Überlegung, dass es absurd wäre, die Staatsgrenze an Ort und Stelle, nämlich inmitten des künftigen Tunnels unterhalb des Meeresbodens, zu kontrollieren. Spätere Vereinbarungen präzisierten das Verfahren zunächst für den Eisenbahnverkehr und weiteten es auf den Fährverkehr aus; als wichtigste der Vereinbarungen gilt das 2003 geschlossene Abkommen von La Touquet. In der Summe entstand ein hoch organisiertes und technologisch aufgerüstetes Grenzregime, das der Externalisierung der EU-Grenze jenseits des Mittelmeeres und später sogar jenseits der Sahara ähnelt, wenn auch in einer sehr viel kleineren und weniger im öffentlichen Fokus stehenden Region, die sich bis zum Brexit zudem im Inneren der EU befand. Ausdruck dessen ist der festungsartige Ausbau der Hauptverkehrswege nach Großbritannien ebenso wie die zermürbende Gestaltung der Existenzbedingungen in den Camps und, allgemeiner gesprochen, die Etablierung von Handlungsmustern, die einem unerklärten Ausnahmezustand gleichkommen.

Die externalisierte Kontrolle der britische Grenze aber war jahrzehntelang auf die terrestische Infrastrukturen fokussiert: die Eisenbahnlinie durch den Kanaltunnel, die Häfen mit kanalübergreifenden Fährverbindungen sowie die dorthin führenden Autobahnen und die Infrastrukturen des Lastwagenverkehrs. Neben und zwischen diesen Orten klafften die ganze Zeit über riesige Lücken in Form kilometerlanger und schwer kontrollierbarer Küstenlandschaften. Solange auch die Migration vor allem per Straße und Schiene stattfand, wurden diese blinden Flecken nicht virulent. Im Herbst 2018 aber begann sich die Migration vom immer mehr verschlossenen terrestischen hin zum weitgehend offenen maritimen Pfad zu verschieben – und die Fixierung des Grenzregimes auf den Transitverkehr entpuppte sich als dessen Schwäche. Die seit Januar 2019 getroffenen Vereinbarungen Großbritanniens mit Frankreich versuchen, diese Lücke durch zusätzliche Polizei- und Gendarmeriekräfte, moderneres technisches Equipment, eine Kameraüberwachung der Strände und neuerdings durch ein Frontex-Flugzeug auszugleichen. Die externalisierte britische Grenze wird damit ein weiteres Mal in den Raum hinein erweitert. Und der nächtliche Strand wurde zum hauptsächlichen Ort des Konflikts um das Zuwasserlassen der Boote, die, sobald sie in See gestochen sind, von den französischen Behörden nicht aktiv abgefangen werden.

Die Zahl von 28.431 Passagier_innen zeigt jedoch eindrucksvoll, dass die Grenzpolitik trotz der enormen finanziellen, personellen und technischen Ressourcen nach wie vor scheitert – und zwar in einem größeren Umfalg als je zuvor. Außerdem wurden politische Grenzen der Grenzpolitik sichtbar, als sich im September 2021 ein grotesker Streit zwischen beiden Ländern entspann: Frankreich machte dabei deutlich, dass es außerhalb des EU-Rahmens kein Abkommen über Abschiebungen schließen würde, bei möglichen britischen Pushbacks auf See nicht kooperieren würde und nicht bereit sei, britische Einsatzkräfte im französischen Hoheitsbereich operieren zu lassen, nicht einmal im Rahmen der von London geforderten gemeinsamen Patrouillen. Frankreich blieb außerdem bei seiner wohlbegründeten Linie, einmal in See gestochene Boote nicht aufzuhalten, weil dies mit Sicherheit das Leben von Menschen gefährden würde. Zu dieser Zeit hatte eine indirekte Folge des Brexit bereits ihre Wirkung entfaltet: Seit dem Ende der Übergangsperiode zur Jahreswende 2020/21 kann Großbritannien so gut wie keine Abschiebungen mehr in ein EU-Land durchführen. Auf die abschreckende Wirkung schneller und massenhafter Abschiebungen aber hatte die britische Regierung nach dem Aufkommen der Bootspassagen spekuliert. Insofern lässt sich sagen, dass die Lücken des Grenzregimes nicht nur geographischer und konzeptueller Natur sind, sondern darüber hinaus schwer lösbare politische Widersprüche implizieren.

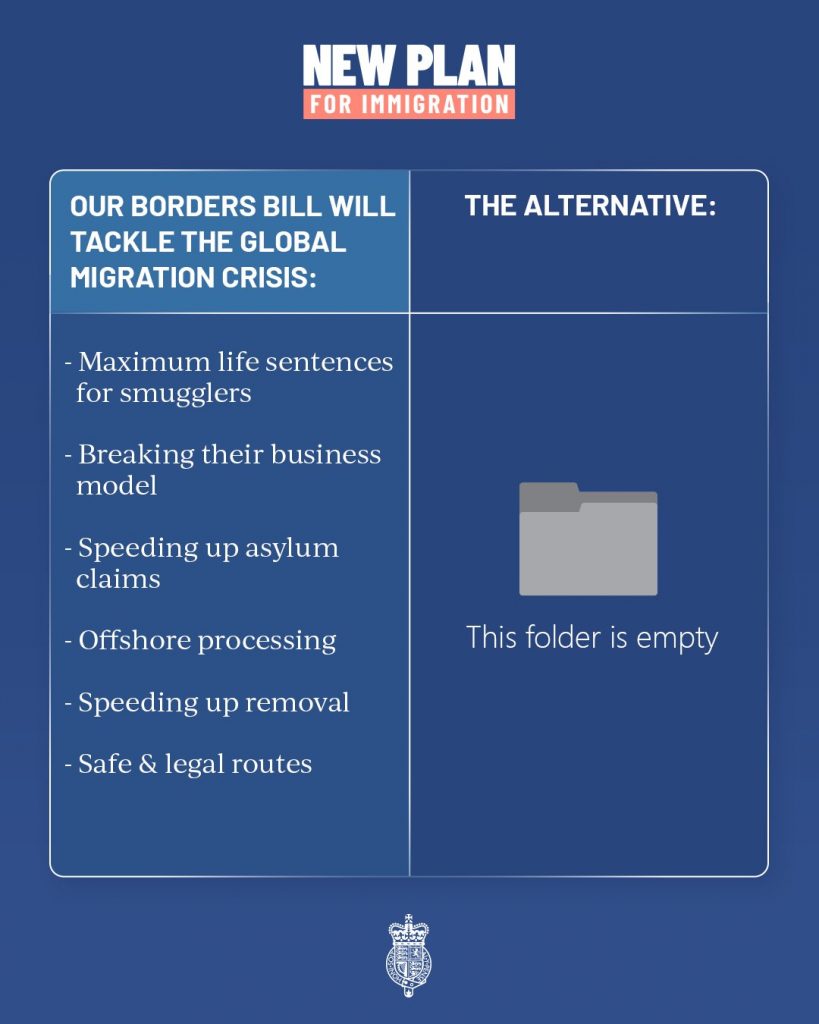

In diesem Jahr wird sich zeigen, ob das jüngst verabschiedete britische Grenz- und Staatsangehörigkeitsgesetz abschreckend genug umgesetzt werden kann, um die immer wieder angekündigte Trendwende einzuleiten. Das Gesetz regelt den Ausschluss von Migrant_innen, die über ein EU-Land und insbesondere per Boot eingereist sind, aus dem regulären Asylverfahren; darüber hinaus zielt es u.a. auf die Kriminalisierung der ‚illegalen‘ Einreise, die Etablierung extremer Strafen für Schleuser_innen und sogenannte Offshore-Asylverfahren. Dies bedeutet, dass aus der EU eintreffende Asylbewerber_innen in ein Drittland verbracht werden – spekuliert wurde beispielsweise über Ruanda oder Albanien –, dort den Ausgang ihres nach dem Willen der Regierung aussichtslosen Asylverfahrens abwarten müssen und bei einem negativen Ausgang praktischerweise schon außer Landes sind. Faktisch aber konnte Großbritannien bislang weder die erforderlichen Abkommen für Abschiebungen in die EU, noch mit einem Drittland über Offshore-Asylzentren schließen; diese bleiben vielmehr naives konservatives Wunschdenken. Und ob etwa die Kriminalisierung von Steuerleuten der Boote vor Gericht Bestand haben wird, ist fraglich.

Im November 2021 zeichnete sich dennoch eine neue Richtung der Grenzpolitik ab: ihre Europäisierung. Nach der tödlichen Havarie zog die französische Regierung mehrerer EU-Staaten (Belgien, Niederlande, Deutschland) und die EU-Kommission zu Beratungen über die Kanalroute hinzu. Als ein kurzfristiges Ergebnis ist seit dem 1. Dezember erstmals ein Frontex-Flugzeug und damit also eine europäische Institution unmittelbar in die Grenzpolitik eingebunden. Großbritannien wiederum saß aufgrund der politischen Verstimmungen trotz einer ursprünglich ergangenen Einladung nicht am Tisch. Sollten sich Gespräche in diesem neuen Format jedoch verstetigen, dürfte auch Großbritannien präsent sein.

Den Ärmelkanal als das britische Mittelmeer im Kleinen zu begreifen, beschreibt also nur eine Dimension. Die andere ist die Integration des Kanals in die Außengrenzpolitik der EU – wenngleich mit der pardoxen Wendung, dass die EU hier nicht die Einreise in ihr Gebiet, sondern die Weiterreise in einen Drittstaat unterbinden würde. Sollte die Europäisierung jedoch unter der jetzt begonnenen französischen EU-Ratspräsidentschaft ernsthaft vorangetrieben werden, würde sie den Ärmelkanal sehr viel stärker zum Mittelmeer in Beziehung setzen, und sei es nur, weil sie dorther ihre praktisches Wissen bezieht. Bislang wirkt sich die Europäisierung allerdings nicht signifikant auf die Realität im französisch-belgisch-britischen Migrationsraum aus, aber es ist noch zu früh, um eine tatsächliche Wirkung jenseits einer Auswertung der Flugstrecken des Frontex-Flugzeuges nachvollziehen zu können.

Noch auf einer anderen Ebene gleicht sich das Geschehen im Ärmelkanal dem Mittelmeer an, nämlich auf der Ebene praktischer Solidarität. Zivilgesellschaftliche Organisationen nehmen längst Notrufe in Seenot geratener Geflüchteter entgegen, alarmieren die zuständigen Leitstellen und beobachten die Praxis der Küstenwachen kritisch. Die skandalösen Umstände der Havarie am 24. November, bei der Notrufe stundenlang folgenlos blieben, unterstreichen die Notwendigkeit einer zivilgesellschaftlichen Ebene von Rettung und kritischer Beobachtung, wie sie für das Mittelmeer bereits besteht. Das zentrale Projekt der britischen Initiative Channel Rescue ist es, im Jahr 2022 auch im Ärmelkanal ein Schiff für Rettungs- und Beobachtungseinsätze auszustatten. Das Projekt hat jede nur erdenkliche Unterstützung verdient.