Wie in den vergangenen Jahren, wird die in Frankreich geltende Winterpause für Zwangsräumugen erneut missachtet. Diese gilt landesweit vom 1. November bis zum 31. März und soll verhindern, dass Menschen während der kalten Jahreszeit ihre Wohnung verlieren. Vor einem Jahr hatten Aktivist_innen in der Calaiser Kirche Saint-Pierre mehr als fünf Wochen lang einen Hungerstreik durchgeführt, um u. a. die Einhaltung dieser Regelung durchzusetzen (siehe hier). Ihr Ziel hatten sie trotz landesweiter Aufmerksamkeit nicht erreicht, und insofern verwundert es nicht, dass die Behörden ihre Räumungsroutine zu Beginn des Winters 2022/23 stillschweigend fortführen.

Schlagwort: Human Rights Observers

Im September und Anfang Oktober 2022 wurde der Jungle in Loon-Plage bei Dunkerque einem verstärkten Repressionsdruck ausgesetzt: Der Turnus von Räumungen wurde beschleunigt, die Lebensverhältnisse und die gesundheitliche Situation verschlechterten sich, zivilgesellschaftliche Hilfe wurde sabotiert. Der zeitliche Beginn dieses erhöhten Drucks lässt vermuten, dass es sich um eine Antwort der Polizeibehörden auf die Gewalt und die Morde handelt, deren Schauplatz das Camp am 30. August und 6./7. September 2022 gewesen war (siehe hier, hier und hier).

Gericht stoppt Hilfsverbote

Seit 2020 galt in Calais fast ununterbrochen ein Verbot kostenloser Wasser- und Nahrungsverteilungen an Exilierte, sofern diese Hilfe in bestimmten Teilen der Stadt und ohne staatlichen Auftrag erfolgte. Faktisch war es unabhängigen Organisationen damit untersagt, lebenswichtige Hilfe dort zu leisten, wo sie gebraucht wird: bei den Camps. Eine Klage der betroffenen Organisationen hatte nun Erfolg: Das Verwaltungsgericht in Lille hob die Verbotsverfügungen der Präfektur auf. Die Solidaritätsbewegung hat auf einem wichtigen juristischen Konfliktfeld damit einen Sieg errungen.

Über 1.700 Räumungen in diesem Jahr?

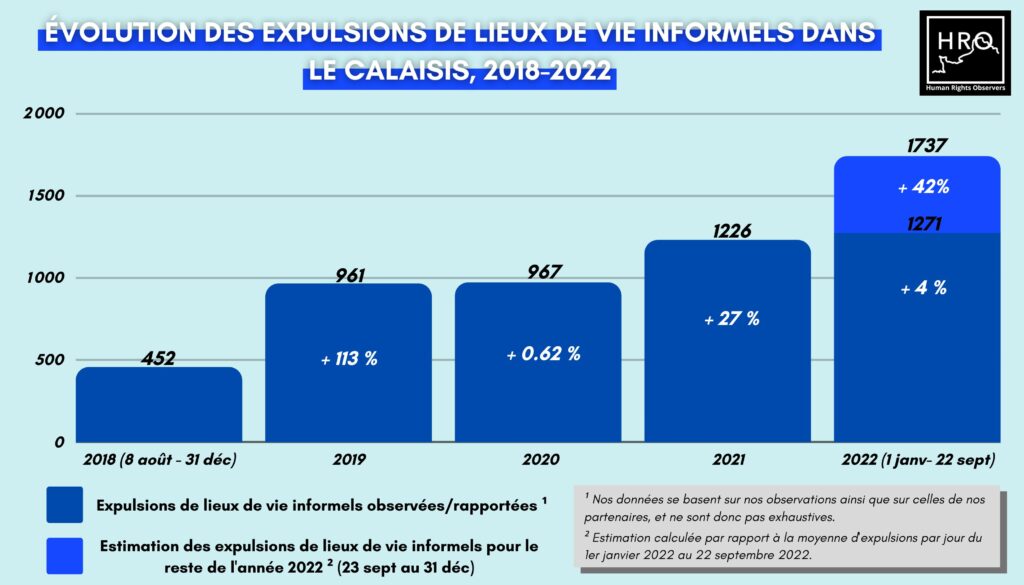

Bereits jetzt haben in Calais und Umgebung im laufenden Jahr mehr Räumungen informeller Lebensorte stattgefunden als je zuvor (siehe hier und hier). Bis zum Jahresende könnte ihre Zahl auf über 1.700 ansteigen; sie würde dann um 42 % höher liegen als im Vorjahr. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Prognose von Human Rights Observers (HRO).

Antimigrantische Zwecklandschaft

Erneut blockierte die Stadtverwaltung von Calais einen informellen Lebensort von Gefüchteten am Quai du Danube auf brachiale Weise. Schwere Felsklötze wurden am 13. September 2022 großflächig auf dem Areal verteilt, sodass es nicht mehr möglich ist, sich dort in Zelten niederzulassen. Das Gelände befindet sich in der Innenstadt von Calais und war in den vergangenen Wochen einem schrittweise verstärkten Druck ausgesetzt.

Polizeigewalt in Calais

In der Nacht vom 22. auf den 23. August kam es in Calais zu einem Vorfall von mutmaßlicher Polizeigewalt, in dessen Verlauf zwei 18jährige Eritreer von Beamten der Compagnie Républicaine de Securité (CRS) misshandelt und hilflos zurückgelassen wurden. Polizeigewalt gegenüber Exilierten ist in Calais nicht selten; das besondere an dem genannten Vorfall ist die spätere Meldung eines anonymen Zeugen – nach eigenen Angaben selbst Angehöriger der CRS.

Wir dokumentieren im folgenden die Erklärung der Organisation Utopia 56 vom 8. September 2022 zu dem Vorfall in eigener Übersetzung.

Nach Presseberichten hat die Staatsanwaltschaft von Boulogne-sur-Mer inzwischen Ermittlungen aufgenommen und die in Frankreich für die Aufklärung von durch Polizist_innen begangene Straftaten zuständige Inspection générale de la Police nationale (IGPN) mit der Untersuchung des Vorfalls beauftragt.

Vier Jahre in flagranti

Mindestens 4.684 mal innerhalb von vier Jahren räumten Polizei und Gendarmerie in Calais ein Camp in flagranti. Diese spezielle Praxis von Räumungen – sie zielen nicht auf die Auflösung eines Siedlungsplatzes oder die Evakuierung der Bewohner_innen, sondern wiederholen sich an gleicher Stelle im Turnus von etwa 36 bis 48 Stunden (siehe hier, hier und hier) – begann vor genau vier Jahren, am 8. August 2018. Damals wurden bis zum Jahresende 452 Räumungen gezählt, in den beiden folgenden Jahren waren es 961 (2019) und 967 (2020). In diesem Jahr stieg die Zahl signifikant: Zwischen dem 1. Januar und dem 8. August 2022 waren es mindestens 1.079.

Ein bisschen kolonial

Einen Einblick in die Lebenswirklichkeit on the move gibt ein Video, das Betroffene während einer Polizeikontrolle am 12. Juli 2022 in Calais aufnahmen. Der von Human Rights Observers veröffentlichte Film zeigt, wie Angehörige der Polizeieinheit CRS sich über Exilierte lustig machen und ihnen ihre Überlegenheit demonstrieren. Ihr Ton ist höhnisch und herablassend, und sie selbst sind es, die in flapsigem Ton auf koloniale Muster Bezug nehmen. „Polizeigewalt dieser Art gibt es ständig. Der Unterschied ist, dass es normalerweise keine Bilder gibt“, sagte Laure Saboureux von Human Rights Observers dem französischen Onlinemedium InfoMigrants. „Aber das ist nur die Spitze des Eisbergs“.

Ende Juni teilten die Human Rights Observers mit, dass sie in Calais seit Jahresbeginn bereits 907 Zwangsräumungen informeller Lebensorte von Exilierten dokumentiert haben. Allein für den Monat Mai sind 165 Räumungen belegt. Im Jahr 2021 waren es mehr als 1.200 und 2020 etwa 1.000 Räumungen, jeweils im gesamten Jahr (siehe hier und hier). Die Anzahl der Vorjahre dürfte nun also bereits im Sommer erreicht werden und es scheint beinahe, so die Menschenrechtsgruppe, als wolle die Präfektur des Pas-de-Calais „ihren Rekord aus dem Vorjahr brechen“. Im krassem Gegensatz zu diesem Aufwand steht ein fehlender Zugang zur elemtaren Ressource Wasser.

Im Schatten der rechtlichen Auseinandersetzungen um den britisch-ruandischen Migrationsdeal hat die Organisation Human Rights Observers (HRO) auf einem anderen Feld einen juristischen Erfolg errungen. Dabei ging es um die Frage, ob die während der Corona-Pandemie massenhaft gegen ihre Mitglieder ausgesprochenen Verwarnungen rechtmäßig waren. Die Behörden hatten während der pandemiebedingten Lockdowns immer wieder Angehörige zivilgesellschaftlicher Organisationen mit Bußgeldern belegt, die Räumungen der Camps beobachtet oder andere menschenrechtspolitische und humanitäre Arbeit geleistet hatten. Das zuständige Gericht in Boulogne-sur-Mer gab nun zwei Betroffenen recht, die diese Praxis angefechtet hatten.